【走过60年】一封回信 |

|

|

|

|

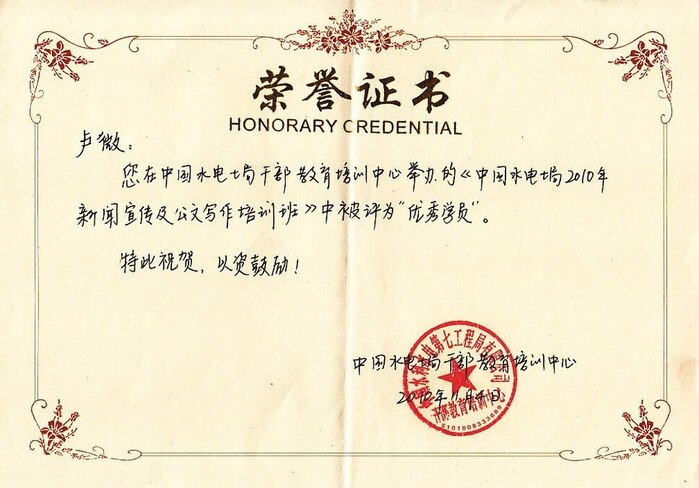

整理电脑,翻到一篇文稿——《给中国水电七局的一封情书》,这是2010年深秋写下。 彼时初入七局百日的我,用最笨拙的笔触给“你”写了第一封情书,字里行间满是初遇的悸动与懵懂的热忱。如今再回味阅读,十五载光阴在指尖流转——从培训课上认真记录的新员工,到肩挑党委工作部、总经理办公室、团委书记数职的“老兵”,这封情书里的每一句誓言,都在岁月里长成了沉甸甸的担当。 初识的心动,是扎根的起点 信里写“10月29日至11月4日的培训班,是我入职百天的第二次成长”,那时总觉得能连续参加培训是“幸运”,如今才懂,这份“幸运”正是七局最珍贵的馈赠。 第一次走进龚嘴水电站旧址,看着斑驳坝体上“艰苦奋斗”四个大字,听前辈讲起当年建设者们用麻绳捆着身体在悬崖上凿孔的故事,突然读懂信里那句“你的昨天、今天、明天,都让我心潮澎湃”——所谓一见钟情,从来不是对光鲜表象的迷恋,而是被骨子里的精神基因深深吸引。 刚从事新闻宣传工作,总怕自己做不好。有次出差采访,写稿子时把“隧洞开挖”写成“隧道挖掘”,被审稿前辈笑着圈出来:“咱们水电人讲精准,差一个字就可能差几米深的岩层。”那天晚上,我在网上搜索水利工程术语,啃到深夜,窗外工地的探照灯像星星,照着我在笔记本上写下:“要像修大坝一样筑牢基本功。” 十五年来,从公文里的每一个数据,到党建活动的每一次开展,这份“精准”早已刻进骨子里——因为知道,我们笔下的每一个字、肩上的每一份责,都连着江河安澜、万家灯火。 2010年卢微参加新闻宣传及公文写作培训班 同行的坚守,是成长的勋章 信里曾钦佩“那些放下小家为大家奔赴工地的水电儿女”,如今才真正体会到这份选择的重量。 2020年,国内首个百万千瓦级EPC水电站攻坚,我跟随集团和公司好博(中国)去一线采访。晚上,看到实验室的灯还亮着,年轻技术员小王正对着监测数据皱眉——妻子刚生了孩子,他却只能在午休时打个视频电话。 “数据差0.1个兆帕都可能有风险,等不起。”他揉着通红的眼睛。那一刻,我突然懂了信里没写完的话:所谓奉献,从来不是用宣言装点的姿态,而是平凡岗位上“再坚持一会儿”的执着坚守。 作为团委书记,看着一代代青年像当年的我一样走进七局,总想起自己写过的“搭建成长舞台”。 2022年组织参加公司的青年论坛,1997年姑娘小屈带着“基于三维重构和BIM技术的装配式车站数字化预拼装关键技术研究”夺冠,获得中国电建第八届青年论坛西南片区一等奖。她的灵感来自广东新型建材有限公司,装配式车站施工现场,一群老总工带着一群年轻技术人员冒着炎炎烈日记录数据的场景。 “前辈们用脚步丈量山河,我们要用科技缩短距离。”她获奖后说的话,让我想起十五年前培训课上,老师说“七局的未来在你们肩上”。如今看着这些年轻的面孔,才明白传承不是重复过去,而是让“驾驭山河、造福社会”的信念,在新的时代长出新的翅膀。 宣传工作中,我见过太多这样的故事:在乌东德抢险救灾时,老党员们把党员徽章别在工装上,戴着安全帽合影;在海外项目,青年突击队用中文写下“请祖国放心”;在洪水清淤现场,志愿者们的红马甲映着朝阳……这些瞬间交织成篇,勾勒出企业文化最生动的模样。就像信里写的“无须堆砌辞藻”,因为真正的企业文化,从来不是写在纸上的口号,而是每个人挺身而出的行动里刻入骨髓的责任担当。 乌东德项目开展党员、青年安全监督岗主题活动 未来的约定,是传承的誓言 今年是七局成立六十周年,月初去广东台山项目出差,工厂傲然挺立,花园式的厂区干净整洁,这些都是这六十年最好的注脚。 记得刚接手党委工作部时,整理老档案看到一些以前的报纸,泛黄的纸页上,前辈们用笔写下“为四川水电事业奋斗终身”,字迹力透纸背。那一刻突然明白,所谓“企业精神”,就是这样一代代人把自己的名字,写进同一个承诺里。 前几天整理旧物,发现当年在培训班发放的笔记本上,自己写下的字:“做水电事业的有情人。”十五年来,从被这份“情”打动,到成为传递这份“情”的人,终于懂得:对企业的热爱,从来不是一时的激情,而是在日复一日的坚守中,把“小我”融入“大我”的清醒与坚定。就像信里写的“哪怕像流星,也要画出亮丽轨迹”,如今更想补上一句:无数流星汇聚,便成了照亮前路的星河。 卢微(右三)在志愿服务现场 夕阳透过窗户,落在那封情书上。时间久远,初心仍明。当年那个怯生生写下“钟情于你”的新员工,如今终于能坦然说一句:我没有辜负这份遇见。六十载风雨兼程,我们踏遍山河;下一个甲子,更要带着这份初心,让“水电七局”的旗帜,在更多江河湖海、更多青年心中,猎猎作响。 这,或许就是对十五年前那封情书最好的回信。(责任编辑 王晞羽) |

|

|

|

| 【打印】 【关闭】 |